ж—¶е…үдёәеҚ·пјҢеҘӢж–—дҪң笔гҖӮ

вҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқж—¶жңҹжҳҜжһҒдёҚе№іеҮЎзҡ„дә”е№ҙпјҢеңЁеёӮ委еқҡејәйўҶеҜјдёӢпјҢе…ЁеёӮеҸ‘еұ•ж°”еңәжҢҒз»ӯеҚҮи…ҫпјҢз»ҸжөҺиҝҗиЎҢзЁідёӯеҗ‘еҘҪпјҢдё»еҜјдә§дёҡеҠ еҝ«жҲҗеҠҝпјҢеҹҺеёӮзҹҘеҗҚеәҰгҖҒзҫҺиӘүеәҰгҖҒејҖж”ҫеәҰжҳҫи‘—жҸҗеҚҮпјҢзҫӨдј—иҺ·еҫ—ж„ҹгҖҒе№ёзҰҸж„ҹгҖҒе®үе…Ёж„ҹжӣҙеҠ е……е®һгҖҒжӣҙжңүдҝқйҡңгҖҒжӣҙеҸҜжҢҒз»ӯпјҢдәӨеҮәдәҶдёҖд»Ҫдә®зӮ№зә·е‘ҲгҖҒд»ӨдәәжҢҜеҘӢзҡ„жҲҗз»©еҚ•гҖӮ

дёәе…ЁжҷҜеұ•зӨәдә”е№ҙжқҘ

жҲ‘еёӮжіўжҫңеЈ®йҳ”зҡ„еҸ‘еұ•еҺҶзЁӢ

е’Ңе®қиҙөз»ҸйӘҢ

еҮқиҒҡеҘӢиҝӣж–°еҫҒзЁӢзҡ„зЈ…зӨҙеҠӣйҮҸ

еҚҒе °ж—ҘжҠҘиҝ‘жңҹжҺЁеҮә

гҖҠзІҫеҪ©вҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқ ж–°иҪҰеҹҺж–°жҲҗе°ұгҖӢдё“ж Ҹ

д»ҠеӨ©пјҢжҲ‘们дёҖиө·жү“ејҖ

еҚҒе °ж°ҙиҙЁдҝқжҠӨе·ҘдҪңдәӨеҮәзҡ„

зІҫеҪ©зӯ”еҚ·

в–ј

зў§жіўиҚЎжјҫзҡ„дё№жұҹеҸЈж°ҙеә“гҖӮи®°иҖ… еҲҳжҳҶ ж‘„

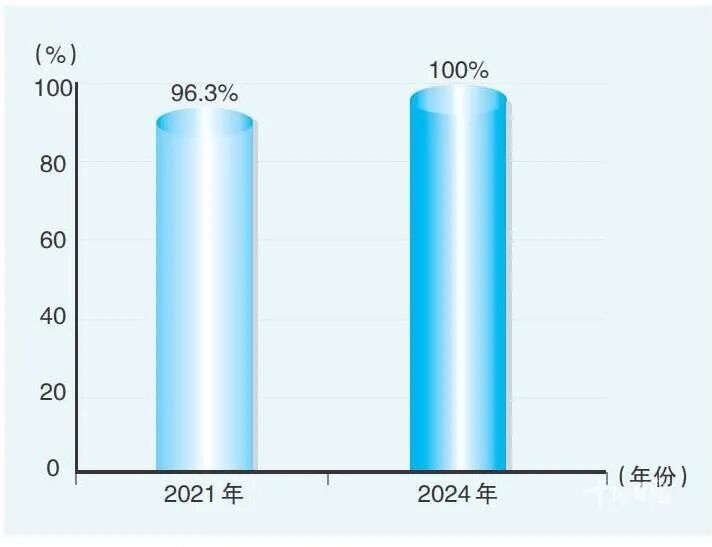

вҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢжҲ‘еёӮе§Ӣз»Ҳе°Ҷдҝқж°ҙжҠӨж°ҙи§ҶдёәвҖңеӨ©еӨ§зҡ„дәӢвҖқпјҢй”ІиҖҢдёҚиҲҚз»ҮеҜҶдҝқж°ҙжҠӨж°ҙзҡ„еқҡеӣәвҖңзӣҫзүҢвҖқгҖӮе…ЁеёӮ27дёӘеӣҪзңҒжҺ§иҖғж ёж–ӯйқўж°ҙиҙЁдјҳиүҜзҺҮиҫҫ100%пјҢеҲӣеҺҶеҸІжңҖдјҳж°ҙе№ігҖӮдё№жұҹеҸЈж°ҙеә“ж°ҙиҙЁиҝһз»ӯеӨҡе№ҙзЁіе®ҡиҫҫеҲ°ең°иЎЁж°ҙв…Ўзұ»еҸҠд»ҘдёҠж ҮеҮҶпјҢе·ІзҙҜи®Ўеҗ‘дә¬жҙҘеҶҖиұ«иҫ“ж°ҙи¶…720дәҝз«Ӣж–№зұіпјҢж»Ӣе…»жІҝзәҝ26еә§еӨ§дёӯеҹҺеёӮгҖҒ1.14дәҝеұ…ж°‘гҖӮ

еӣҪзңҒжҺ§зӣ‘жөӢж–ӯйқўж°ҙиҙЁдјҳиүҜзҺҮжҹұзҠ¶еӣҫгҖӮ

жІ»ж°ҙе…ҲжІ»жұЎпјҢжІ»жұЎеҝ…йқ зңҹжҠҖжңҜгҖӮ

иө°иҝӣйғ§йҳіеҢәеҹҺе…ій•Үең°дёӢжұЎж°ҙеӨ„зҗҶеҺӮпјҢеҮ д№Һеҗ¬дёҚеҲ°жңәеҷЁиҪ°йёЈеЈ°пјҢй—»дёҚеҲ°дёқжҜ«ејӮе‘іпјҢеҺӮеҢәдёҠж–№ең°иЎЁиҠұеӣўй”Ұз°ҮпјҢе®ӣиӢҘдёҖеә§з”ҹжҖҒжёёеӣӯгҖӮеҫҲйҡҫжғіиұЎпјҢиҝҷеә§вҖңең°дёӢеҹҺвҖқж—ҘеӨ„зҗҶжұЎж°ҙиғҪеҠӣиҫҫ6дёҮеҗЁгҖӮ

дҪңдёәе…ЁеёӮйҰ–еә§еӨ§еһӢең°дёӢжұЎж°ҙеӨ„зҗҶеҺӮпјҢе®ғйҮҮз”ЁвҖңеӨҡж®өAOз”ҹеҢ–жұ +й«ҳж•ҲжІүж·Җжұ +еҸҚзЎқеҢ–ж·ұеәҠз”ҹзү©ж»Өжұ +иҮӯж°§жҺҘи§Ұж°§еҢ–жұ вҖқе…Ҳиҝӣе·ҘиүәпјҢеҮәж°ҙж°ҙиҙЁеҸҜиҫҫең°иЎЁв…ўзұ»ж ҮеҮҶгҖӮ

йғ§йҳіеҢәеҹҺе…ій•ҮжұЎж°ҙеӨ„зҗҶеҺӮеӨ–и§ӮеҰӮеҗҢдёҖдёӘе…¬еӣӯпјҢжұЎж°ҙеӨ„зҗҶи®ҫж–Ҫе°ұйҡҗи—ҸеңЁиҠұеӣӯзҡ„ең°дёӢз©әй—ҙгҖӮи®°иҖ… еҲҳжҳҶ ж‘„

иҝҷж ·зҡ„жҠҖжңҜе®һи·өпјҢеңЁеҚҒе °е№¶йқһеӯӨдҫӢгҖӮ

дҪңдёәеҚ—ж°ҙеҢ—и°ғдёӯзәҝе·ҘзЁӢж ёеҝғж°ҙжәҗеҢәпјҢеҚҒе °еҗёеј•дәҶеҢ—дә¬жҺ’ж°ҙйӣҶеӣўгҖҒзў§ж°ҙжәҗе…¬еҸёзӯүеӨҡ家第дёүж–№жІ»ж°ҙйўҶеҶӣдјҒдёҡжүҺж №дәҺжӯӨпјҢжұҮиҒҡе…Ёзҗғе…ҲиҝӣжұЎж°ҙеӨ„зҗҶе·Ҙиүәиҫҫ27з§ҚпјҢжҲҗдёәеҗҚеүҜе…¶е®һзҡ„вҖңжұЎж°ҙеӨ„зҗҶжҠҖжңҜеҚҡзү©йҰҶвҖқгҖӮжҲӘиҮізӣ®еүҚпјҢе…ЁеёӮе·ІзҙҜи®Ўе»әжҲҗ119еә§еҹҺй•ҮжұЎж°ҙеӨ„зҗҶеҺӮгҖҒ2577еӨ„еҶңжқ‘жұЎж°ҙеӨ„зҗҶи®ҫж–ҪпјҢеҶңжқ‘з”ҹжҙ»жұЎж°ҙжІ»зҗҶзҺҮжҸҗеҚҮиҮі82.7%пјҢеҶңжқ‘жұЎж°ҙжІ»зҗҶжЁЎејҸе…ҘйҖүе…ЁеӣҪзҫҺдёҪд№Ўжқ‘е»әи®ҫе…ёеһӢжЎҲдҫӢгҖӮ

жҠҖжңҜзҡ„еҠӣйҮҸпјҢиҝҳеңЁдёҚж–ӯеҗ‘вҖңдә‘з«ҜвҖқе’ҢвҖңең°дёӢвҖқ延伸гҖӮ

вҖңе—Ўе—Ўе—ЎвҖҰвҖҰвҖқжё…жҷЁпјҢеңЁдё№жұҹеҸЈеёӮеҮүж°ҙжІій•ҮжҹіжІіеҸЈжқ‘пјҢдёҖжһ¶иҝ”е·ўејҸж— дәәжңәеҮҶж—¶иө·йЈһпјҢејҖеҗҜдёҖеӨ©зҡ„е·Ўеә“иҲӘзЁӢгҖӮ

вҖңиҝҷжһ¶ж— дәәжңәз»ӯиҲӘиҫҫ50еҲҶй’ҹпјҢеҸҜиҮӘеҠЁиҝ”иҲӘе……з”өпјҢжӢҚж‘„еҪұеғҸе®һж—¶еӣһдј иҮіж°ҙиҙЁе®үе…ЁдҝқйҡңжҢҮжҢҘдёӯеҝғгҖӮзі»з»ҹйў„и®ҫйў„иӯҰеҠҹиғҪпјҢдёҖж—ҰеҸ‘зҺ°ж°ҙиҙЁејӮеёёз«ӢеҚіжҠҘиӯҰгҖӮвҖқеёӮз”ҹжҖҒзҺҜеўғеұҖдё№жұҹеҸЈеҲҶеұҖжү§жі•дәәе‘ҳеј еӯҰзҗҶд»Ӣз»ҚгҖӮ

еңЁдё№жұҹеҸЈеә“еҢәпјҢиҝ”е·ўејҸж— дәәжңәжҜҸеӨ©иҮӘеҠЁе·ЎжҹҘгҖӮи®°иҖ… еҲҳжҲҗиҮЈ ж‘„

еңЁдё№жұҹеҸЈеёӮеңҹе…іеһӯй•ҮпјҢж·ұе…ҘжҺ’жұЎз®ЎйҒ“жү§иЎҢжЈҖжөӢд»»еҠЎзҡ„并йқһе·ҘдәәпјҢиҖҢжҳҜдёҖеҸ°зҒөе·§зҡ„з®ЎзҪ‘жңәеҷЁдәәгҖӮвҖңе®ғиғҪеңЁзӢӯе°Ҹзҡ„з®ЎйҒ“дёӯиҮӘз”ұз©ҝиЎҢпјҢе®һж—¶дёҠдј з®ЎзҪ‘еҶ…йғЁеҪұеғҸпјҢжӣҙеҝ«жӣҙеҮҶең°жҸӘеҮәвҖҳи·‘еҶ’ж»ҙжјҸвҖҷзӯүй—®йўҳгҖӮвҖқе·ҘдҪңдәәе‘ҳзҺӢдјҹеҶӣиҜҙгҖӮ

вҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқжңҹй—ҙпјҢйқўеҜ№дё№жұҹеҸЈеә“еҢә3500дҪҷе…¬йҮҢеә“еІёзәҝзҡ„зӣ‘з®ЎйҡҫйўҳпјҢжҲ‘еёӮжһ„е»әиө·вҖң1336вҖқж°ҙиҙЁжҷәж…§зӣ‘з®ЎдҪ“зі»пјҡд»Ҙ1дёӘж°ҙиҙЁе®үе…ЁдҝқйҡңжҢҮжҢҘдёӯеҝғдёәж ёеҝғпјҢж•ҙеҗҲеә“еҢәз»јеҗҲжү§жі•гҖҒжұЎж°ҙе·ЎжҹҘгҖҒз”ҹжҖҒиӯҰеҜҹ3ж”Ҝжү§жі•е·ЎжҹҘеҠӣйҮҸпјҢжү“йҖҡзӣ‘з®ЎгҖҒи°ғеәҰгҖҒзӣ‘зқЈ3еӨ§е№іеҸ°пјҢиҒ”еҠЁж–ӯйқўж°ҙиҙЁзӣ‘жөӢгҖҒеҚ«жҳҹйҒҘж„ҹгҖҒзҺҜеә“еІёзӣ‘жҺ§зӯү6еӨ§зі»з»ҹпјҢз»Үе°ұдёҖеј вҖңеӨ©дёҠзңӢгҖҒз©әдёӯе·ЎгҖҒж°ҙдёҠзӣҜгҖҒеІёиҫ№жҹҘвҖқзҡ„з«ӢдҪ“йҳІжҠӨзҪ‘гҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢ50дҪҷеҘ—иҝ”е·ўејҸж— дәәжңәжҜҸеӨ©иҮӘеҠЁе·ЎйЈһпјҢ1066дёӘеҚ«жҳҹйҒҘж„ҹзҪ‘ж је®һж—¶зӣ‘жөӢпјҢ313и·ҜзҺҜеә“и§Ҷйў‘е…ЁеӨ©еҖҷеҖје®ҲгҖӮиҜҘдҪ“зі»дёҚд»…жҺЁеҠЁз”ҹжҖҒзҺҜеўғдҝЎи®ҝйҮҸжҳҫи‘—дёӢйҷҚпјҢжӣҙеҠ©еҠӣеҚҒе °жҲҗеҠҹе…ҘйҖүе…ЁеӣҪз”ҹжҖҒзҺҜеўғйқһзҺ°еңәзӣ‘з®Ўжү§жі•иҜ•зӮ№гҖӮ

дё№жұҹеҸЈж°ҙеә“ж°ҙиҙЁе®үе…ЁдҝқйҡңжҢҮжҢҘдёӯеҝғжһ„е»әвҖңж°ҙйҷҶз©әвҖқжҷәж…§зӣ‘з®Ўе№іеҸ°гҖӮ

еҰӮжһңиҜҙе…ҲиҝӣжҠҖжңҜжҳҜжІ»жұЎжҠӨж°ҙзҡ„вҖңеҲ©еү‘вҖқпјҢйӮЈд№ҲпјҢеҲ¶еәҰеҲӣж–°е°ұжҳҜдҝқйҡңжҲҗж•ҲвҖңдёҚиӨӘиүІвҖқзҡ„еҹәзҹігҖӮвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқд»ҘжқҘпјҢжҲ‘еёӮд»Һз»„з»ҮгҖҒеҲ¶еәҰгҖҒжІ»зҗҶдёүдёӘз»ҙеәҰеҚҸеҗҢеҸ‘еҠӣпјҢжһ„е»әиө·е…Ёй“ҫжқЎгҖҒж— жӯ»и§’зҡ„жҠӨж°ҙжңәеҲ¶гҖӮ

2023е№ҙ8жңҲ15ж—ҘпјҢйҰ–дёӘе…ЁеӣҪз”ҹжҖҒж—ҘпјҢеёӮе…¬е®үеұҖдё“й—ЁжҲҗз«ӢеҚ—ж°ҙеҢ—и°ғж°ҙжәҗеҢәз”ҹжҖҒзҺҜеўғиӯҰеҜҹж”ҜйҳҹпјҢдёҺеёӮз”ҹжҖҒзҺҜеўғзӣ‘еҜҹж”ҜйҳҹеҗҲзҪІеҠһе…¬вҖ”вҖ”ж Үеҝ—зқҖвҖңзҺҜдҝқжү§жі•+еҲ‘дәӢжү“еҮ»вҖқзҡ„иҒ”еҠЁжӣҙй«ҳж•ҲпјҢж¶үж°ҙзҺҜеўғиҝқжі•зҠҜзҪӘе®һзҺ°д»ҺеҸ‘зҺ°еҲ°жҹҘеӨ„зҡ„ж— зјқиЎ”жҺҘгҖӮ

еёӮе…¬е®үеұҖжҲҗз«Ӣе…ЁеӣҪйҰ–ж”ҜеҚ—ж°ҙеҢ—и°ғж°ҙжәҗеҢәз”ҹжҖҒзҺҜеўғиӯҰеҜҹж”ҜйҳҹгҖӮ

еҚҒе °иҝҳеңЁе…ЁзңҒзҺҮе…ҲжҺЁиЎҢз”ҹжҖҒзҺҜеўғеҲҶеұҖеұҖй•ҝејӮең°дәӨеҸүд»»иҒҢпјҢжү“з ҙвҖңжң¬ең°дәәз®Ўжң¬ең°дәӢвҖқзҡ„дәәжғ…жЎҺжўҸпјҢжҸҗеҚҮзӣ‘з®ЎеҲҡжҖ§гҖӮеёӮзәӘ委зӣ‘委专и®ҫеҚ—ж°ҙеҢ—и°ғдёӯзәҝе·ҘзЁӢж ёеҝғж°ҙжәҗеҢәз”ҹжҖҒзҺҜеўғдҝқжҠӨж”ҝжІ»зӣ‘зқЈе®ӨпјҢйҖҡиҝҮвҖңе®Өз»„ең°вҖқиҒ”еҠЁпјҢжҺЁеҠЁвҖңжү§жі•+еҸёжі•+зәӘжЈҖвҖқеҪўжҲҗеҗҲеҠӣпјҢе…ЁжөҒеҹҹжҠӨж°ҙзҡ„вҖңз»„з»ҮзҪ‘вҖқи¶Ҡз»Үи¶ҠзүўгҖӮ

еҚҒе °е°Ҷз”ҹжҖҒзҺҜдҝқе·ҘдҪңзәіе…ҘеёӮ委绩ж•ҲиҖғж ёпјҢеҲҶеҖјжқғйҮҚжҸҗеҚҮиҮі20%д»ҘдёҠпјҢиҖғж ёз»“жһңзӣҙжҺҘдёҺе№ІйғЁиҜ„дјҳжҷӢеҚҮжҢӮй’©пјӣе®һж–ҪйўҶеҜје№ІйғЁиҮӘ然иө„жәҗиө„дә§зҰ»д»»е®Ўи®ЎпјҢеҜ№еұҘиҒҢдёҚеҠӣеҜјиҮҙйҮҚеӨ§з”ҹжҖҒй—®йўҳзҡ„пјҢе®һиЎҢвҖңдёҖзҘЁеҗҰеҶівҖқгҖҒз»Ҳиә«иҝҪиҙЈгҖӮе…ЁеёӮ2489жқЎжІіжөҒе…ЁйғЁй…ҚйҪҗжІій•ҝпјҢ189жқЎйҮҚзӮ№ж”ҜжІҹе®һзҺ°вҖңдёҖжІҹдёҖзӯ–вҖқзІҫеҮҶжІ»зҗҶпјҢжІіпјҲж№–пјүй•ҝеҲ¶е·ҘдҪңиҺ·еӣҪеҠЎйҷўиЎЁеҪ°жҝҖеҠұгҖӮ

жҲ‘еёӮз»„е»әе…ЁеёӮз»ҹдёҖзҡ„з”ҹжҖҒзҺҜеўғйӣҶеӣўпјҢеҜ№еҹҺеҢә10еә§жұЎж°ҙеӨ„зҗҶеҺӮе®һж–ҪвҖңжҠ•иө„вҖ”е»әи®ҫвҖ”иҝҗиҗҘвҖқе…Ёй—ӯзҺҜз®ЎзҗҶпјҢйҒҝе…ҚйҮҚе»әи®ҫгҖҒиҪ»иҝҗиҗҘй—®йўҳгҖӮеҗҢжӯҘжҺўзҙўз”ҹжҖҒдә§е“Ғд»·еҖјиҪ¬еҢ–пјҢ2025е№ҙ8жңҲпјҢ7жқЎе°ҸжөҒеҹҹж°ҙеңҹдҝқжҢҒз”ҹжҖҒдә§е“ҒзӯҫзәҰ2480дёҮе…ғпјҢиҺ·й“¶иЎҢжҺҲдҝЎ1дәҝе…ғгҖӮе…ЁзңҒйҰ–еҚ•жһ—дёҡзўізҘЁгҖҒж°ҙеңҹдҝқжҢҒзўіжұҮдәӨжҳ“зӣёз»§иҗҪең°вҖ”вҖ”еҚҒе °жӯЈиө°еҮәдёҖжқЎвҖңдҝқж°ҙвҖқдёҺвҖңеҜҢж°‘вҖқзӣёеҫ—зӣҠеҪ°зҡ„еҸҢиөўд№Ӣи·ҜгҖӮ

еұұж°ҙзӣёжҳ иҢ…еЎ”жІігҖӮ

жҠҖжңҜеҶҚе…ҲиҝӣпјҢеҲ¶еәҰеҶҚе®Ңе–„пјҢжңҖз»ҲйғҪиҰҒйқ дәәжқҘиҗҪе®һгҖӮеңЁеҚҒе °зҡ„жҠӨж°ҙе®һи·өдёӯпјҢ320дёҮзҫӨдј—зҡ„дё»еҠЁеҸӮдёҺпјҢжҳҜжңҖж·ұеҺҡгҖҒжңҖжё©жҡ–зҡ„ж”Ҝж’‘гҖӮе…ЁеёӮдәәж°‘дәәдәәдәүеҪ“вҖңе®Ҳдә•дәәвҖқпјҢз»ҳе°ұдәҶдәәдәәжҠӨж°ҙгҖҒж°ҙжё…й•ҝжөҒзҡ„з”ҹеҠЁз”»еҚ·гҖӮ

е№іеҮЎеқҡе®ҲдёӯпјҢи•ҙи—ҸзқҖжңҖеҠЁдәәзҡ„жҠӨж°ҙж•…дәӢгҖӮд»Ҡе№ҙ53еІҒзҡ„йғ§йҳіеҢәжұүжұҹжё…жјӮйҳҹйҳҹй•ҝиӮ–е®үеұұпјҢе·ІеңЁжұүжұҹдёҠй»ҳй»ҳеқҡе®Ҳ8е№ҙгҖӮжҜҸеӨ©жё…жҷЁпјҢд»–еёҰзқҖжҚһзҪ‘гҖҒй“Ғй”№зӯүвҖңжё…жјӮдёғ件е®қвҖқпјҢдёҺйҳҹе‘ҳ们дёҖйҒ“й©ҫиҲ№е·ЎжҹҘ170е…¬йҮҢжұүжұҹж®өвҖ”вҖ”дёүдјҸеӨ©з”Іжқҝжё©еәҰй«ҳиҫҫ60в„ғпјҢзғӯжөӘзҒјдәәпјӣеҜ’еҶ¬йҮҢжұҹйЈҺеҮӣеҶҪпјҢеҲәе…ҘиӮҢйӘЁгҖӮд»–зҡ„йЈҺж№ҝз—…дёҖеҲ°йҳҙйӣЁеӨ©е°ұйҡҗйҡҗдҪңз—ӣпјҢдҪҶд»–еҚҙд»ҺжңӘеҒңдёӢи„ҡжӯҘгҖӮ

вҖңзңӢи§Ғжё…жё…жұҹж°ҙеҢ—йҖҒпјҢе°ұи§үеҫ—дёҖеҲҮд»ҳеҮәйғҪеҖјеҫ—гҖӮвҖқиӮ–е®үеұұиҜҙгҖӮжё…жјӮйҳҹе№ҙеқҮеҮәеҠЁиҲ№еҸӘ800дҪҷж¬ЎпјҢжңҖеӨҡдёҖеӨ©жү“жҚһжјӮжө®зү©иҝ‘80еҗЁпјҢзүўзүўе®ҲдҪҸдәҶдё№жұҹеҸЈеә“еҢәж°ҙйқўжё…жҙҒзҡ„вҖңжңҖеҗҺдёҖйҒ“йҳІзәҝвҖқгҖӮ

жұүжұҹжё…жјӮгҖӮ

дёӘдҪ“зҡ„涓ж»ҙеҠӘеҠӣпјҢз»Ҳе°ҶжұҮжҲҗе…Ёж°‘жҠӨж°ҙзҡ„зЈ…зӨҙеӨ§жҪ®гҖӮеҰӮд»Ҡзҡ„еҚҒе °пјҢ2000еӨҡж”ҜзҺҜдҝқеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎйҳҹеҰӮз№Ғжҳҹж•ЈеёғеҹҺд№ЎпјҢ33дёҮеҗҚзў§ж°ҙе®ҲжҠӨеҝ—ж„ҝиҖ…еёёе№ҙжҙ»и·ғеңЁжё…жјӮгҖҒе·ЎжІідёҖзәҝгҖӮдё№жұҹеҸЈеёӮжҲҗз«Ӣ361дёӘеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎз»„з»ҮпјҢе®һзҺ°жқ‘пјҲзӨҫеҢәпјүе…ЁиҰҶзӣ–пјҢ20дҪҷдёҮеҗҚе®һеҗҚжіЁеҶҢеҝ—ж„ҝиҖ…з»Үе°ұдёҖеј вҖңе…ЁеҹҹжҠӨж°ҙзҪ‘вҖқгҖӮжҲ‘еёӮиҝҳдёҺеҢ—дә¬жҗәжүӢжҲҗз«Ӣдә¬е °зҺҜдҝқеҝ—ж„ҝиҒ”зӣҹпјҢејҖеұ•вҖңйҘ®ж°ҙжҖқжәҗж„ҹжҒ©еҚҒе °вҖқдё»йўҳе®Ји®І200дҪҷеңәпјҢи®©вҖңеҚ—еҢ—еҗҢеҝғжҠӨж°ҙвҖқзҡ„жғ…ж„ҹзәҪеёҰж„ҲеҸ‘зүўеӣәгҖӮ

вҖңеҫ—зҹҘеҚҒе№ҙжқҘи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡеә“еҢәзҫӨдј—еҠ е…Ҙеҝ—ж„ҝжңҚеҠЎйҳҹдјҚпјҢз”Ёеҝғз”Ёжғ…е®ҲжҠӨдёҖеә“зў§ж°ҙпјҢеә“еҢәж°ҙжӣҙжё…дәҶгҖҒеұұжӣҙз»ҝдәҶгҖҒзҺҜеўғжӣҙзҫҺдәҶпјҢжҲ‘еҫҲж¬Јж…°гҖӮвҖқеҺ»е№ҙ8жңҲ13ж—ҘпјҢд№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°з»ҷеҚҒе °дё№жұҹеҸЈеә“еҢәзҡ„зҺҜдҝқеҝ—ж„ҝиҖ…еӣһдҝЎпјҢж·ұж·ұйј“иҲһдәҶе№ҝеӨ§е®Ҳж°ҙжҠӨж°ҙзҡ„е№ІйғЁзҫӨдј—гҖӮ

зЎ®дҝқвҖңдёҖжі“жё…ж°ҙж°ёз»ӯеҢ—дёҠвҖқеҝ—ж„ҝиҖ…е®Ҳж°ҙжҠӨж°ҙеҠЁе‘ҳеӨ§дјҡгҖӮ

еӣһжңӣвҖңеҚҒеӣӣдә”вҖқ

еҚҒе °жү“еҮәвҖңжҠҖжңҜиөӢиғҪгҖҒ

жңәеҲ¶еҲӣж–°гҖҒе…Ёж°‘еҗҢеҝғвҖқз»„еҗҲжӢі

дәӨеҮәдәҶдёҖеј ж°ҙиҙЁдҝқжҠӨзҡ„дә®зңјзӯ”еҚ·

дёҖжі“жё…ж°ҙжӯЈжәҗжәҗдёҚж–ӯеҗ‘еҢ—жөҒж·Ң

ж»Ӣж¶ҰзқҖе№ҝиӨ’зҡ„еҢ—ж–№еӨ§ең°